前回は、黄変の程度は強いけれども、Bチャンネルの毀損はさほど進んでいないケースを取り上げました。今回は、黄変が様々な色域まで及んでおり、かつ周辺のBチャンネルの情報抜けも起こっているケースを取り上げます。前回より毀損が進んでいるケースです。なお、以下の手法分類に関してはこちらのページをご覧ください。

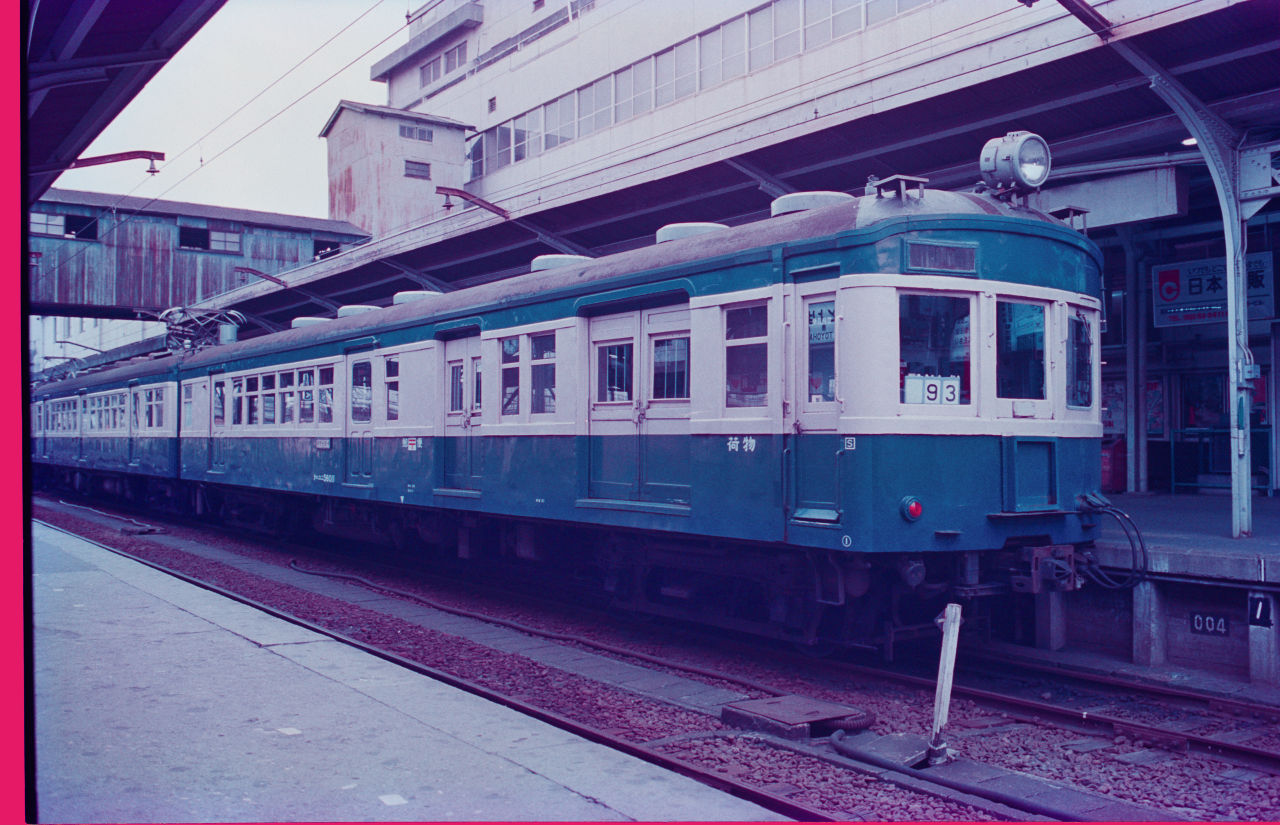

オリジナル画像はこちらです。1983年に飯田線で撮影したクハユニ56011の写真です。フィルムはフジのHR400です。高感度フィルムほど変色しやすい傾向にあります。

黄変の範囲が様々な色域までに広がってしまっているとともに、周辺部分でBチャンネルの情報抜けに伴う青紫化が起こっています。黄変の程度は前回より弱いですが、実は補正は前の事例より厄介です。どの程度Bチャンネルの毀損が進んでいるかBチャンネル画像を見てみましょう。

ディティールが油絵のマチエール状になるほど劣化が進んでいるわけではありませんが、周辺の情報抜けと広い色域にわたる変色は明らかな状態です。真ん中部分が薄暗く変色しているのもわかります。これが黄変の原因です。フィルムの損傷程度としては、前回の尾瀬の写真が軽~中程度(4/10)だとすると、今回の写真は最重傷とまでいかなくても中~重傷、7.5/10 ぐらいの損傷程度かと思います。ディティールが油絵のマチエール状になると最重傷クラスです。

1. [グローバル補正法]

Photoshopの自動カラー補正を試みましたが、ほとんど差はありませんでした。そこであちこちピックアップポイントを取ってホワイトバランスを取ってみましたが、この程度が限界です。黄変の程度もむしろひどくなったようです。トーンカーブやレベル補正をいろいろいじっても、あちらが立てばこちらが立たず状態も明白です。

2. [画像情報や色域指定を活用したマスクを使ったローカル補正法]

再び Capture NX-D を使った補正法と、本サイトオリジナルのレイヤーマスク作成ツールを使ったレイヤーマスクによる黄変部分補正法、およびPhotoshopの色域指定を使った3つの手法をお示しします。

2-1. Nikon Capture NX-Dを使った補正

まず、Capture NX-Dで補正を試みます。

Capture NX-Dのカラーコントロールポイントで、補正を掛けようとするとこのケースの場合は、かなりたくさんコントロールポイントを設置する必要があります。

20個近くカラーコントロールポイントを設置して補正を試みましたが、車体の色が微妙に不均質になってしまいます。もっとたくさんコントロールポイントを設置して、細かく調整し追い込みを掛けていけば調整可能そうではあります。しかし相当調整に時間がかかることは確実です。今回は時間不足でこの程度としました。Capture NX-DやNik Collectionのコントロールポイントは、雲や、森のような自然の風景を補正する時は威力を発揮しますが、このような直線に囲まれ、均一に塗られたような人工物の色彩補正にはあまり使い勝手が良くありません。この点は、SILKYPIX (Proバージョンのみ) の部分色域選択機能だと、うまく対処できるかもしれませんが、使っていないので分かりません。

2-2. レイヤーマスクによる黄変部分補正法

まず、当サイトの黄変部分マスク作成ツールを使って、黄変部分判定マスクを作成します。この画像の場合黄変部分がほぼ全域近くに及びますので、何も加工せずにそのまま使います。当初 G+Rチャンネルの平均とBチャンネルの差が0を閾値としたマスク画像を使おうと思いましたが、補正を掛けると、境界付近が目立ってしまいます。そこでG+Rチャンネルの平均からBチャンネルを引いた値が+10を閾値としたマスク画像 (やや青みのある部分を含んだより広い範囲を補正対象とするマスク) を使用します。

前回はGIMPで例示しましたので、今回はPhotoshopで例示します。Photoshopで、トーンカーブの調整レイヤーを作り、それに対して、マスク画像をレイヤーマスクとして掛けます。マスク画像を特に編集せずそのままコピペしてレイヤーマスクとして使うには、複数の方法がありますが、次のような手順が良いと思います。

1) 何らかの画像ブラウザで、マスク作成ツールで作成したマスク画像を開き、クリップボードにコピーする*1。

2) Photoshopで編集元の画像を開く。

3) ツールバーの[クイックマスクモードで編集]アイコンをクリックして、クイックマスクモードに入る。

4) クリップボードにコピーしたマスク画像をペーストする。すると画像が赤く表示され貼りつく(図2-2-2)。このモードで、マスクの編集も可能です。

図2-2-2. クイックマスクモードでマスク画像をペーストしたところ

5) [クイックマスクモード]を解除し、ペーストした画像を選択範囲に転換。

6)メニュー→[新規調整レイヤー]→必要な調整レイヤーを選び、調整レイヤーを作成すると、調整レイヤーに選択範囲がマスクとして貼りつく。

とりあえず、ここではトーンカーブ補正を調整レイヤーとして使うことにします。まず、全般にトーンカーブ補正を掛けBチャンネルを引き上げるとともに、マスクを掛けたトーンカーブ調整レイヤーをいじってBチャンネルを引き上げ黄色みを消していきます(図2-2-2)。

全体的に画像がおおむね均質に近くなるように調整したのが図2-2-3です。ただ、周辺の青紫色部分とうまくつながるように合わせようとしたら、全般に青紫っぽくなってしまいました。

さらに、一旦、TIFFファイルに出力の上、RawTherapeeに読み込みなおし、全般的なトーンカーブ調整、トーンカーブによる、RとGの調整を行い、さらにフィルムシュミレーション(Fuji Astia)を使って調整しました。それが図2-2-4です。色合いが不自然ですが、全般に均質感は出ました。但し、周辺の青紫部分に引きずられて調整してしまったというところが問題だったかと思います。とはいえ、不均等な変色を消す効果については、明らかになったかと思います。

2-3. Photoshopの色域指定を使った補正

次は、色域指定による範囲指定を使って色を補正する方法です。今回は、前回の尾瀬の作例とは異なり、非常に広範な色域に黄変がまたがっています。従って色域指定を使った調整レイヤーも一つでは済まず、色域指定の範囲を様々に違えた調整レイヤーを多数組み合わせて調整しなくてはなりません。このようなケースだと調整レイヤー概念のないGIMPでは調整しきれない可能性がありますので、Photoshopを使ってみました。

上図は、とりあえず、まず黄変の目立つ駅ビルの本来灰色の部分をピックアップ点として色域指定を行ってみましたが、当然電車の青い塗装の部分などは含まれません。

したがって、色域を様々に変えたトーンカーブ補正調整レイヤーを積み重ねて、調整を行っているところです(図2-3-2)。結局10枚ほど調整レイヤーを積み重ねましたが、まだ画面の下端の青紫色化した部分が完全の調整しきれませんでした。しかし時間がかなりかかっていますので、いったん打ち切ります。ただ時間がいくらかかっても良いなら、何とか調整は可能そうです。但し、周辺の青紫化はBチャンネルの情報抜けが原因ですので、これを自然につながるように調整するのは見た目よりも手間がかかると思います(ですので、2-2では周辺を補正せず中央を周辺に合わせる作戦を取りました)。

一旦、画像統合を掛け、今度は、コントラストを改善するために全体にふたたびトーンカーブを掛け補正します(図2-3-3)。

一旦、補正が上がった図が、図2-3-4です。この後全体の色合いを調整するためにRawTherapeeのフィルムシミュレーション (Agfa Presia) を掛け、一応完成としたのが下図です。

かなり時間がかかってしまいましたが、まずまずの結果となりました。2-2のレイヤーマスクによる黄変部分補正法だと、周辺の青紫色化した部分との連続性を確保しようとすると、そこに引きずられてどうしても全体的に青っぽくなってしまいます。こちらの手法だとそれを気にしなくてよいので、よりベターな結果が得られます。しかし、調整レイヤーをかなり多数重ねて調整しなければなりませんので、時間的には2-2より調整時間がかかることは覚悟しなければなりません。下端部の青紫化した部分も範囲が狭いので、これはトリミングするというのもありかと思います。

3. [Bチャンネル再建法]

最後はBチャンネル再建法です。詳しい補正手順は「決定版! 不均等黄変・褪色ネガ写真のデジタル補正術」の連載記事をご覧ください。このケースでは、図3-1のように再建Bチャンネルを作りました。

この再建Bチャンネルは、基本は既に紹介した方法で作成していますが、標準とちょっと違えた部分があります。図0-1に見るように元々のBチャンネルの下端がかなり情報消失しています。これがデフォルトの方法だと復元しきれないので、R+Gレイヤーから下端部分のみ補うレイヤー(図3-2)を作成し、それと併せて再建Bチャンネルを合成しました。そこにちょっと時間がかかりました。

図3-1の再建Bチャンネルと、R, Gチャンネルを合わせて合成したものが図3-3です。下端部がしっかり補正されているのが分かると思います。

中央付近に若干残った黄色味を解消するため、全体にトーンカーブ補正を掛けBの値を若干引き上げ、さらに画像全体を絞める意味も含めRawTherapeeのフィルムシミュレーション(Kodachrome 25)を掛けて仕上げました。今回の補正例ではBチャンネル再建法がベストな結果を出していると思います。画面下端部もしっかり補正できています。

RawTherapeeによるフィルムシミュレーション適用結果

4. [結論]

フィルムのBチャンネルの毀損が進み、補正が難しくなればなるほど、Bチャンネル再建法が優位になります。今回の作業時間ですが、補正できない1. を除くと、時間が短い順に、2-2. > 3. > 2-3. > 2-1. となります (但し、それぞれの補正作業に慣れていることを前提)。また補正結果の良さで順位をつけると、3 > 2-3. > 2-2. > 2-1. の順になると思います。補正結果の良さと作業時間のバランスを考えると、3.のBチャンネル再建法がベストかと思います。補正Bチャンネルの編集に、RGBの再合成と一見面倒くさそうですが、急がば回れです。筆者の場合、画像下端部の補正レイヤーの作成を含めても30分程度以内で作業可能です。2-3は、3と同様な結果を得られる可能性があると思いますが、同様な結果を得るには、3.の数倍の時間がかかると思います。また、Bチャンネルのディティールが油絵のマチエール状になるほどの重傷でも、Bチャンネル再建法なら補正可能です。その場合は、ほぼBチャンネル再建法の独擅場になると思います。

この補正例の場合、もう一つ現実的な補正手段として考えらえるものは、2-2と2-3の手法をハイブリッドして使うことです。基本は2-2で補正します。PhotoshopやGIMPの色域指定機能ですと、多様な色域にまたがった黄変部分を一度に範囲指定することはできません。私が作成した黄変範囲マスク作成ツールですと多様な色域にまたがる黄色がかった領域を一挙に指定可能です。従って、多数の色域の異なるレイヤーを積み重ねる手間が省けます。そこで補正しきれない部分だけ、色域指定を使って補正します。そうすると周辺の青紫色の部分に引きずられる必要もなくなりますし、補正のためのレイヤーも減らせるので、Photoshopだけでなく、GIMPでも補正が可能になると思います。作業時間も3と同程度で済むのではないでしょうか。

-------------------

■最後に画像の損傷程度の判定とそれに対応するおすすめの補正方法についてまとめてみました。

[軽度]: 不均等黄変はあるが変色の程度は軽微。変色の場所や色域も限定されている

⇒グローバル補正法: ホワイトバランスやトーンカーブ補正等で対応

[軽-中度]: 不均等黄変の程度は強いが、黄変の場所が、空など特定の色域に限定されている

⇒ローカル補正法: カラーコントロールポイントを使った補正、または色域指定を使ったトーンカーブ等による補正

[中度]: 不均等黄変の範囲が複数の色域まで広がっているが、周辺部分のBチャンネル情報抜けに伴う青紫化は起こっていない

⇒ローカル補正法: レイヤーマスクによる黄変部分補正法、またはカラーコントロールポイントを使った補正(補正対象の画像が人工物でない場合)

[中-重度]: 不均等黄変の範囲が画像のかなり広い部分に広がり、周辺部分のBチャンネル情報抜けに伴う青紫化が起こっている

⇒Bチャンネル再建法, またはローカル補正法: レイヤーマスクによる黄変部分補正法と色域指定を使った補正の併用

[重度]: 黄変が画面の大部分に広がり、RGB分解してみると、Bチャンネルのディティールが油絵のマチエール状になるほど画像が劣化している。周辺部分のBチャンネル情報抜けも当然かなり起こっている

⇒Bチャンネル再建法 (+必要に応じ色域指定を使った補正の併用)

なお、より重度に損傷した画像に用いられる手法は、より軽度な画像にも適用可能ですが (いささか「鶏をさばくのに牛刀を用いる」感はありますが)、より軽度な画像に用いられる手法は、より重度な画像に使ってうまくいくとは限りません。