2022年に B チャンネル再建法を学ぶためのチュートリアル練習問題を公開しましたが、その後編集レイヤーの構成を変えるなど変更を加えたため、ちょっと時代遅れになってしまいました。そこで同じファイルを使って編集過程をアップデートしたものを公開します。ベースは先日公開した Ver. 5.6 です。対応 OS は Windows, Mac OS, Linux です。

オリジナルファイルを、横幅 1920ピクセルに縮小した16bit TIFFファイルを黄変補正練習用として公開しますので、このファイルをダウンロードして、皆さんも練習問題に取り組んでみてください。なお、このファイルについては、黄変補正の練習のためには自由に使っていただいて結構ですが、加工成果も含め、インターネット (SNS, ブログ等) にアップするなどの無断転載ははお断りします。

ファイルのダウンロードはこちらから。なお、サンプルファイル名は下記の図とは異なっている画像キャプチャがありますが(sample_ueda.tif)、キャプチャ画像の転用のためです。適宜読み替えをお願いします。

このファイルですが、中央部分がうっすらと黄変しています。それと、右端が、青っぽく褪色している状態が確認でき、黄変部分との明確な段差が見られます。その左が黄変しているのに対し、右は逆に青変しています。この手の段差も結構補正が厄介な存在です。それ以外にスキャナの癖として、全般的にやや青に傾いたマゼンタがかりが見られます。黄変と青変が不均等に入り混じった結構ダメージの大きい厳しい画像です。どこまでがスキャナの癖なのか、あるいは青変なのか、ちょっと判別しがたくなっています。その分編集上の工夫も必要です。そのあたりも含めて練習してみます。まず一旦、 RGB 分解してみた画像をご覧いただきます。

R, G はダメージがあるのかどうか、一見しただけでは良く分かりませんが、やはり B チャンネルのダメージが目立ちます。右端 1/ 10 のところが明るくなっています。G もこの右端が、ごくわずか明るくなっていてダメージを含んでいるようです。R は逆にごくわずか暗くなっているようです。

このうち第1ステップである、Bチャンネル再建法の適用では、黄色味の削減と、右端とそれ以外の段差をなるべく解消していきます。右端の補正には周辺補正レイヤーを使います。残りは追加補正で修正していきます。

■準備

最初に、補正用のソフトウェアや拙作のプラグインのインストール等の準備が必要ですが、それについては、以下のページをご覧いただき準備して下さい。

■ImageJによる素材ファイルの作成

準備が終わりましたら、まず、ImageJを立ち上げます。そこで登録しておいた私が作成したPlug-in (Photo Color adjustment) をメニュー→[Plugins]から起動してください。あるいはメニュー→[File]→[Open]からプラグインを読み込んで走らせても大丈夫です。

起動すると、ファイルを指定するダイアログが開きますので、オリジナル画像(補正元)ファイルを指定します。

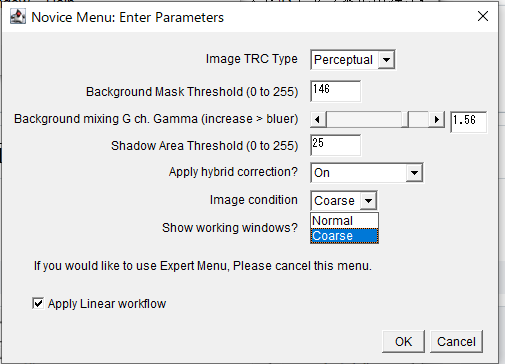

この後、パラメータ入力ダイアログが出ます。今回、ノービスメニューで対応します。

ノービスメニュー

上のパラメータでは、[Image condition] に [Coarse] を選択します。それ以外はデフォルトで行きます。また今回リニア処理を適用します (デフォルト)。終わったら OK ボタンを押して、素材ファイルを作成します。

■ImageJで作成した素材ファイルのGIMPへの読み込み

ImageJによる編集素材ファイルの作成が終わりましたら、GIMPを立ち上げます。私の作成したPlug-inのインストールが終わっていれば、GIMPのメニューに下図のように[My Plugins]という項目がありますので、その下の[黄変写真補正ツール Ver2]→[ファイル読込] もしくは [Photo Adjustment Ver2] → [Load Files...] をクリックします。

するとファイル選択のダイアログが出ますので、ImageJによる編集素材ファイルを作る変換元のオリジナルファイルを指定します。

ここでOKを押しますと、ImageJで作成したファイルを、GIMPの単一のファイルのレイヤーとして適切な順番で読み込み、近景補正レイヤー (オリジナルファイル名+ _B_foreground.tif)、遠景補正レイヤー(オリジナルファイル名+ _B_background.tif)、および周辺補正レイヤー(オリジナルファイル名+ _B_G+R.tif)に対して、マスク素材ファイルをマスクとして読み込むところまで実行します。なお、変換元ファイルは読み込みません。ImageJ 上のタグで GIMP で読めないものがあるためエラーメッセージが出ますが、無視して構いません。

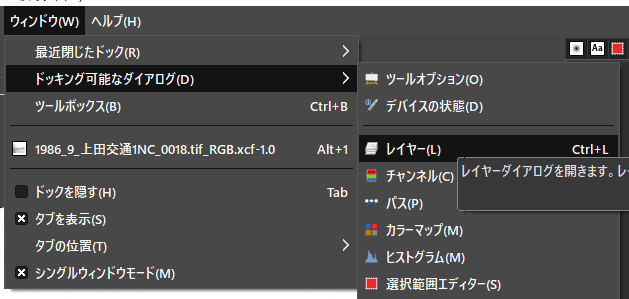

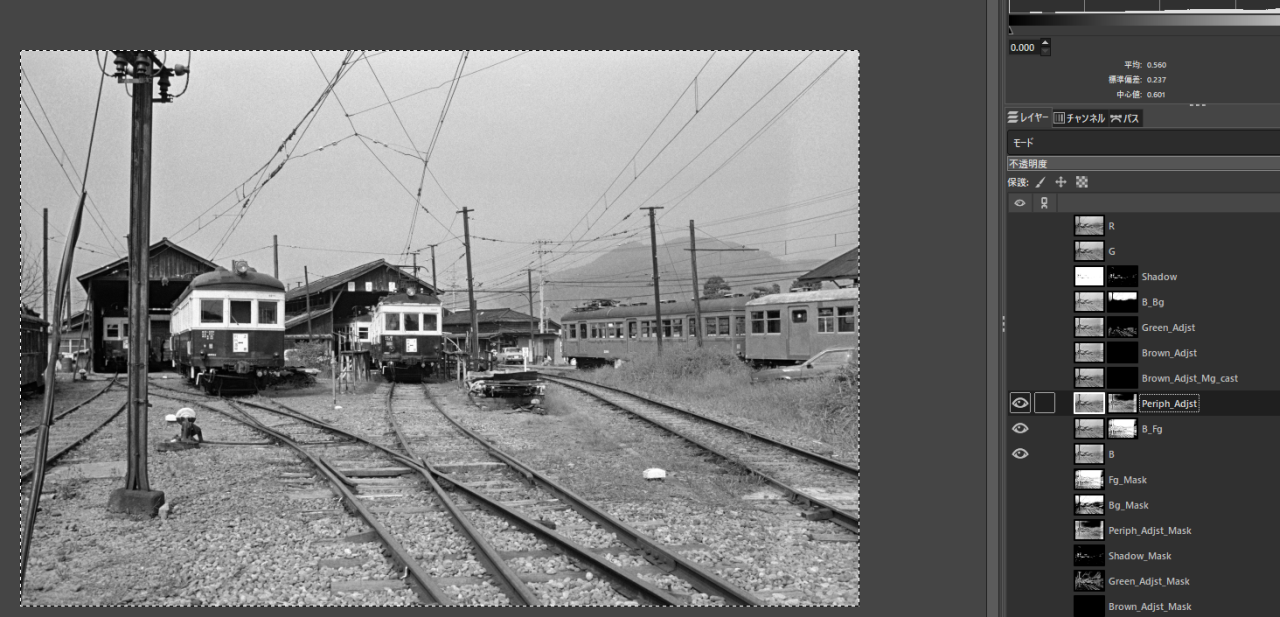

下の図は読み込んだ直後のレイヤーダイアログです。レイヤーダイアログは通常右のパネルに表示されるはずですが、万一表示されない場合はメニューの[ウィンドウ]→[ドッキング可能なダイアログ]→[レイヤー]を選んで表示させてください。

なお、GIMPのレイヤー操作の基本がわからない方は、以下の記事をご参照ください。

■暗部補正レイヤーの確認

次に上から順番に編集を行います。まず暗部補正レイヤー (Shadow という名のレイヤー)です。その上の、R, Gチャンネルレイヤーは不可視状態にしておき暗部補正レイヤーが見えるようにします。

そこで、暗部補正レイヤーの可視 / 不可視を 切り替え変化があるかどうか確認してください。変化がなければこのレイヤーは使う必要がありません。レイヤーを使わない場合は、最後に 合成する際に、不可視のままにしてください。

変化がある場合は、色が濃すぎないか、他の部分とのつながりが不自然でないか確認します。色が濃すぎるなら、レイヤーの不透明度を下げて、つながりが自然になるよう調整します。

■遠景補正レイヤーの編集

次は、一旦、暗部補正レイヤーを不可視にして遠景補正レイヤー (B_bg) の編集に入ります。マスク画像をクリックして、マスク編集モードに入るとともに、レイヤーマスクの表示をオンにしてください。

ここで空以外の近景を以下のように塗潰します。遠景補正レイヤーのマスクにおける黒潰しの部分は、その部分の遠景補正レイヤーの効果を無効化する、という意味があります。

このレイヤーの意味は、空などの遠景の青みを増すための補正レイヤーなので、原則近景を塗りつぶし、遠景を透過させます。しかし遠景以外でも、もともと人工的に青色に塗られた部分は、この補正レイヤーを使って青みを増した方が良い場合が多いので、そういった部分があればそこが白抜きになるようにマスクを編集します (このサンプルではありません)。

編集が終わったら、編集モードを戻し、遠景補正レイヤーの可視状態のオン/オフを繰り返し、使った方が良いかどうかを検討します。

上は補正レイヤーをオフにした状態。

こちらはオンにした状態です。この画像の場合、オンにしたほうが空や遠景の山が微妙に明るくなりますので (ということは遠景の青みが増す) 遠景補正レイヤーは使うことにします。後で、画像合成を行う際に可視化してください。

なお、使わないほうが良い場合もあり得ます。

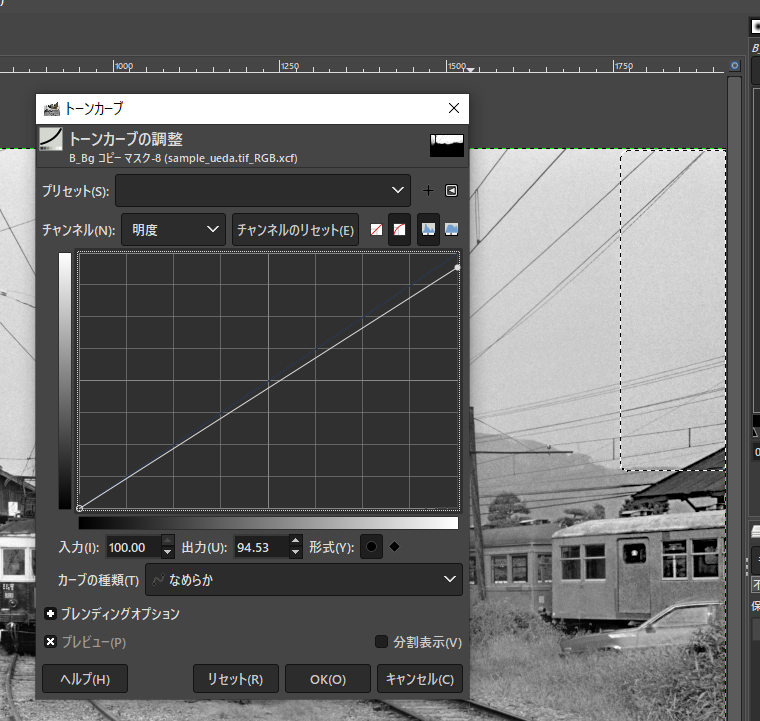

さらにこの右端空の部分に関してやや明るい段差が出ていますので、補正レイヤー自体のこの段差部分をトーンカーブを使って若干暗くしました。

■緑補正レイヤーの編集

一旦遠景補正レイヤーを不可視化し (遠景補正レイヤーを使うなら、後で合成するときに、再度可視化します)、緑補正レイヤー (Green_Adjst) の検討に入ります。まずこのレイヤーですが、都市など人工物がほとんどで、植物などの緑がない画像では、とりあえず使わないのが良いと思います。

それ以外の場合は、まず編集前に可視/不可視を切り替え、効果を確認してください。変化がほとんどなければ、やはり使わないで結構です。変化が効果的である (植物などのある部分が暗くなる) 場合は、使ってください。

変化が効果的な部分と、効果的でない部分が混ざっている場合は、緑補正レイヤーのマスクを編集することで対応します。

この画像の場合ですが、緑補正レイヤーを不可視にすると...

可視化すると...

草の部分が黒っぽくなる (→ やや黄緑の方向に補正される) のはよいのですが、遠景の山の上の空が黒っぽくなります (丸で囲った部分周辺)。このままだと、この部分の空が黄色っぽく戻ってしまうことになりますので、これはこの部分のマスクを黒く塗りつぶすことで対応します。

ちなみにマスク画像を見てみると下記のようになります。意外と透過部分が多いです。

草が写っている部分、および左の緑のドラム缶以外は塗りつぶしてよさそうです。とうわけで上半分の大半を塗りつぶしてみました。

■褐色補正レイヤーの編集

上の緑補正レイヤーと同様な確認を褐色補正レイヤー (Brown_Adjst_Mg_cast) にも行います。また、必要に応じて同様な編集を加えます。ただこの画像の褐色補正レイヤーの場合、マスクが塗りつぶされほぼ効果がありません。レイヤーは使わなくても良いでしょう。

■周辺補正レイヤーの編集

上の褐色補正レイヤーを一旦不可視にし、周辺補正レイヤー (Periph_Adjst) の編集に入ります。

まず、周辺補正レイヤーの可視状態をオン/オフしてみましょう。オフにすると、右端、左端、および線路のバラスト部分が妙に白浮きします。通常、周辺補正レイヤーは周辺のみ適用するようにマスクを編集するのですが、この画像の場合、スキャナドライバーの調整のせいか、あるいは青変が進んでいるせいか、全般的に青い方向に傾きすぎており、マスクを編集せずにそのまま適用しても良いかもしれません。あえて編集するなら右端をもうちょっと暗くしたいところです。

元画像を見ても、右端、左端が妙に紫がかっており、バラストもやや青っぽいです。また電柱や屋根などの輪郭周辺にも青変化が見られます。単純にスキャナドライバの過剰補正のせいだけでなく、青変が広く拡がっているような感じも受けます。これらも修正したいところです。

そこで、通常でしたら周辺部を残して中心部を黒塗りにすることが多いのですが、この画像の場合は、マスクの大半をそのまま活かして、青みを削減する一方、右端をもうちょっと暗くする (青みを減らす) ために、マスクの右端を白抜きにしてみます。

併せて、周辺補正レイヤーの不透明度を 80 % ぐらいに落としてみます。変褪色が激しくなると、このようなケースバイケースの判断に迫られますので、そこで補正の難易度が上がります。

■近景補正レイヤーの編集

次は、補正の中核的役割を担う、近景補正レイヤーの編集です。また今までと同じ要領でマスク編集モードに入ります。

下は初期状態のマスク画像です。

ただ、この画像、右端が妙に直線的に青変しており、また左側の青い部分も本来そうなっているよりは変退色効果によるものと思われ、不自然です。またバラスト部分が妙に青いのも気になります。

そこで、先ほどと同じく青みをなるべく減らすために、思い切って、遠景の山以外の部分は全部白抜きにしてみました。こういう部分も、画像によって、必ずしも原則通りではなくケースバイケースで対応しなければいけない部分です。

さらにやはり右端が気になりますので、そこを指定して、明るさのレベルを遠景補正レイヤーと同様トーンカーブを使って下げました。

■どの補正レイヤーを使うか、使わないかの検討

ここで、暗部補正レイヤーからオリジナルBレイヤーまでを一旦、可視状態にし、各レイヤーの可視化オン/オフを繰り返して、最終的にどのレイヤーを編集に使うか決定します。また、場合によっては、マスクを無効にしたほうが良い場合もありますので、マスクの無効/有効なども切り替えて検討してください。なお、どのレイヤーを使うべきかは、オリジナルの画像の状態によって全く異なります。極端なケースでは、近景補正レイヤーしか使わないのがベスト、ということもあり得ます。

また、ここで検討しているのは、Bチャンネルの再構成のためですので、画像が明るくなれば最終画像は青っぽくなり、暗くなれば黄色っぽくなる、ということを念頭に置きながら考えて下さい。

そして、Bチャンネルの再構成に使うレイヤーは下記のようにしてみました。

暗部補正レイヤー

遠景補正レイヤー(マスク編集済み)

緑補正レイヤー (マスク編集済み)

周辺補正レイヤー (マスク編集済み + 不透明度調整)

近景補正レイヤー (マスク編集済み)

オリジナル B レイヤー

■Bチャンネルの再構成からRGB合成まで

なお、Bチャンネル再構成からRGB合成までは、以下のプラグインを使います。

その結果が以下です。

右の段差は完全にはなくなってはいませんが、かなり軽減しました。

これを使った RGB 合成の結果は下記のようになりました。

今回はBチャンネル再建法の適用が終了したここまでです。上のファイルを見ると、黄色味はなくなっていますが、その跡に空を中心にマゼンタの汚れが残っています。これは元の黄変が若干オレンジがかっていたためです。それ以外に右端との他の部分の段差が、マゼンタ汚れが残っているため、空を中心にまだ目立ちます。それと、スキャナの癖である全般的なマゼンタがかりも残っています。これらについては、当然ながら Bチャンネルの調整しか行わない Bチャンネル再建法の役割の範囲外ですので、追加補正で補正していきますが、それは以降に。

---------------

[続きは以下]

---------------

参考チュートリアルビデオ