目次

1. 本連載記事の概要

3. 写真補正の原理

4. Bチャンネル再建法による不均等黄変・褪色ネガ写真補正の方法 (本記事)

5-1. 具体的な補正実施手順 - 準備

6. 追加マニュアル補正の実施

7. 追加補正が必要な場合

番外編. ART のみを使った不均等黄変画像の補正

補足. GIMPの代わりにPhotoshopで不均等黄変画像の編集を行う

補足. 標準的なBチャンネル再建法(+汎用色チャンネルマスク作成ツール)による黄変写真補正過程

チュートリアルビデオ. 決定版! 不均等黄変・褪色ネガ写真のデジタル補正術・チュートリアルビデオ (ハイブリッド補正対応版)

4. Bチャンネル再建法による不均等黄変・褪色ネガ写真補正の方法

今回の記事ではこの技法 (Bチャンネル再建法) の核心部分をご説明します。なお、この記事を最初に公開してから4年が経過しており、アルゴリズムも大きく変わってきていますので、新たに本記事の Ver. 2 を公開させていただきます。なお以前のバージョンはこちらから読めます。

B チャンネル再建法の基本的なコンセプトは、ダメージを受けた B チャンネルを他のチャンネル情報を活用して再建を試みるということです。変褪色したネガフィルムの場合、B >> G > R の順に褪色しやすくなっています。もっとも経年劣化に伴う変褪色に対して頑健なのは R チャンネルですが、R チャンネルは B チャンネルとの相関が低い傾向にあります。

ここで、試しに変退色した画像に対し B チャンネルの代わりに G もしくは R チャンネルを代用して三原色合成を試みた結果をお示しします。

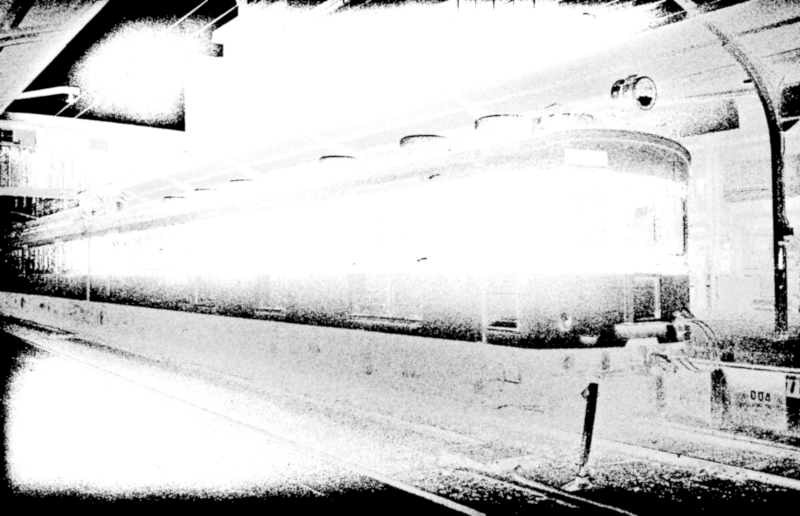

まずオリジナル画像をお示しします。

これを三色分解すると以下のようになります。

B チャンネルにところどころに黒っぽくいムラが見られますが、これが黄変の主たる正体です。

そこで、ダメージを受けた B チャンネルの代わりに他チャンネルを代入して三色合成してみます。

まず R で代用すると...

次に G で代用します。

R チャンネルの方が褪色に強いのですが、B チャンネルとの相関が低い傾向にあるため、R を B の代用として使うとあまり好ましい結果になりません。しかし G チャンネルを代用したほうが良いとは言え、それでも青かったところが全般的に緑に寄ってしまいます。これは B チャンネルの値が本来 G 値より高い部分が引き下げられるためです。これ以外に、青空がはっきりしている画像なども全般に緑色になり、かなり違和感のある画像になってしまいます。

ただその一方で不均等な黄変も消えています。黄変は B 値が変褪色によって不均等に本来の値より引き下げられるためですが、画像ムラのない G 画像を代用したためその部分が引き上げられ黄変が消えたのです。これから考えられることは、本来 B 値が G 値より高い部分がうまく維持できればそこそこうまくいくのではないか、ということです。

というわけで、基本的には如何に G チャンネルの情報を B チャンネルに流・活用して値のムラをなくす一方で、G チャンネルと B チャンネルの値の違いをなるべく維持しつつ、B チャンネルをどう再建していくかということが課題になります。G チャンネルを B チャンネルに反映させつつ、一方で、B と G の差を維持しろというのですから、無いものねだりのような困難な課題ですが。

■本ツールで採用しているアルゴリズム

このG チャンネルの情報を B チャンネルに流用する方法ですが、現在の本ツールでは、基本的に2つのアルゴリズムを併用しています。

1) ミキシングアルゴリズム

単純に B チャンネルに G チャンネルをチャンネルミキシングしていく方法です。全面的に B チャンネルを G に置き換えてしまうと、B と G の差がなくなり、後で調整の余地がなくなりますが、ミキシングだと差は狭まっても残りますので、後で調整の余地が出てきます。

簡単に言えば、G チャンネルを正常な B チャンネルだと仮に見立て、それに基づき不均等な黄変ムラの量を計算し、そこで得た黄変量をオリジナルの B チャンネルから引き去る(B 値は引き上げる) ことで、「正常」な B チャンネルの再現を目指します。ただ実際には G チャンネルは黄変前の B チャンネルとは異なりますので、適宜パラメータで調整したうえで計算します。この場合は、基本的には B が G より低い部分のみ引き上げる上に (高い部分は引き下げない) パラメータで調整したうえで計算するので、単純に B を G で置き換えるのとは異なります。

さらに、不均等黄変がひどくなると、周辺部が黄変とは逆に、青変する現象も見られます。上のサンプル画像でも周辺部が青くなっています。こちらは黄変とは逆に B チャンネルの値を引き上げる必要がありますが、こちらの方は、R と G を 5 対 5 でミックスした画像をリファレンスにして、青変量を引き去った (B 値は引き上げ) 画像を作成し、それをマスクを編集して該当部分にのみ適用することで補正していきます。

このアルゴリズムをうまく使うと、例えば、色情報をなるべく変えずにテクスチャ情報だけ他のチャンネルに転写する、あるいはその逆が可能になります。つまり、色情報とテクスチャ (輝度) 情報のある程度の分離が可能になるということです。

なお、2020年に最初にこの補正法を発表したときは、アルゴリズムは基本的に 1) のみを使用していましたが、黄変の除去量が不十分でした。追加の補足補正を工夫することによって、8 割以上の黄変画像は補正ができていましたが、補正しきれない画像が残りました。

2022年夏に2つのアルゴリズムを併用することにより、95%以上の黄変画像に対応することが可能となるとともに、編集過程も以前に比べると楽になっていると思います。

原理的には 2) のアルゴリズムだけでもかなり黄変を除去できるはずですが、パラメータがずれると、黄変除去効果がかなり下がるケースが出てくることがわかりました。このため、1) のアルゴリズムと併用することで、ユーザがあまり細かいパラメータ調整を行わなくてもデフォルト値で大半の画像に対応できるようにしています。また、褪色した B チャンネル画像は荒れているケースが多いので、G チャンネルとミキシングすることで、テクスチャの荒れを改善するという効果も狙っています。単純に画像処理ソフトで色の調整ができたとしても、テクスチャの荒れまで改善できるわけではありませんので、この点は本ツールの有利な点です。

3) 相対RGB色マスクアルゴリズム

以上は、補正画像を合成するためのアルゴリズムですが、さらに補正範囲を細かくマスクでコントロールしていくために、RGB 値の相対値に基づくマスクを使っています。このマスクを使った補正範囲のコントロールは、先に述べた、G チャンネルを B チャンネルに反映させつつ、一方で、B と G の差を維持しろという矛盾した要求に対し、うまく折り合いをつけるために必要になります。

しかしながら、市販の画像処理ソフトの色域指定ツールの多くは、レファレンスとなる色からのユークリッドの距離に基づいて色域を指定するか、もしくは色相値に基づいて指定しています。このためうまく不均等な変色域を指定することが難しくなっています。このため、この矛盾する要求の折り合いをつけることが難しいのです。

しかし本ツールでは、R, G, B 値の相対値に基づくマスクを作成して補正範囲をコントロールします。

例えば、近景補正レイヤーには相対的青マスクをかけています。つまりオリジナル画像が補正した画像より相対的な青みが強い部分には補正を適用しないようにすることで、必要以上に B 値と G 値が接近しないようにしているのです。

これらのアルゴリズムを細かく組み合わせた複数のレイヤーを作成し、画像に応じてユーザが適宜使用レイヤーを調整したり、マスク編集を加えることで、本来あるべきだった B チャンネルの再現を目指します。

上のサンプル画像に基づく実例です。

上の画像は、上のサンプルファイルに基づく、当初の近景補正レイヤー用のマスク画像です。補正画像よりも相対的に青い部分の補正を抑制するように (B 値を下げないように) マスクがかかっています(黒い部分)。

但し、実際に適用するときは上のように編集して適用します。なぜならば周辺部分は青変部分なので、補正を適用して B 値を下げたほうが良いからです。

これにより、以下のような B 画像が合成されました(なお遠景補正レイヤーのマスク編集を加えています)。上のオリジナルの B チャンネルと見比べると見違えているのがわかります。

これに基づいて RGB 合成を行うと下記のような結果になります。

単純に G チャンネルを B チャンネルに代用した結果よりかなり良くなっていると思います。

■追加補正の必要性

但し、それでも主に G チャンネルをリファレンスにして B チャンネル画像を補正しようとしている点は変わらないので、B 値と G 値が接近する傾向は変わりません。そこで、追加補正において、ホワイトバランスを取るなど、必要に応じて B チャンネルと G チャンネルの値がなるべく離れるような編集を行っていきます。

同時に、このツールは B チャンネルしか編集を行いませんので、追加編集にて他チャンネルの編集を加える必要がある場合があります。例えば黄変がひどい場合は B チャンネルのみならず、G チャンネルにも影響が出て多少値が下がる場合があります。但し、B チャンネルほどひどくダメージを受けることは通常ありません。これらは B チャンネルの補正を行ったあと、マゼンタの汚れとして残りがちですので、別途それらを除去する追加補正を行います。

また、スキャナの補正などの影響により全体的にマゼンタに傾く傾向にあります。おそらく黄変があるため、スキャナのホワイトバランス調整をオンにしておくと、その分全体の青みを引き上げて、結果的にマゼンタの方向に傾くのではないかと思われます。また、ネガフィルムスキャン自体、デジタルセンサーと印画紙のスペクトラム特性の違いにより、マゼンタの方向に傾くのではないかと推定されます。

マスクの編集などマニュアルで補正する部分は多少残っていますが、しかし色域指定やマスクの作成などは半自動化され、あとはその適用範囲と、使う編集レイヤーの決定ぐらいになっています。

実際に本ツールを使った具体的な補正実施手順は次回から順次紹介します。

------------------

なお、本記事で紹介した写真補正技法やソフトウェア (Plug-in) は、個人的および非営利用途であれば、自由に使っていただいて構いませんが、本技法を使って何らかの成果 (編集した写真等) を公表する場合は、本記事で紹介した技法を使った旨クレジットをつけて公表していただくことをお願いします。

また、本ソフトウェアは現状のまま提供されるものし、作者はこれを使ったことによるいかなる損害補償等にも応じられないことを了解の上使っていただくものとします。

但し、もしソフトウェアのバグがありましたら、ご連絡いただければなるべく改善するよう努めたいと思います。

-------------------------

Keyword: 退色補正 退色ネガ 黄変ネガ 写真補正 退色修復 黄ばんだネガ フィルム黄ばみ